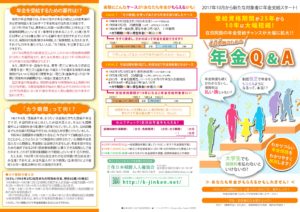

在日同胞の年金給チャンスが大幅に拡大!

2016年11月16日の国会で可決された「改正年金機能強化法」(2017年8月施行)により、受給資格期間が25年から10年に大幅短縮され、新たな対象者に2017年9月分(10月支給)から老齢年金が支給されます!

★チラシのダウンロードはこちら(PDF)⇒ 年金ビラ表PDF 年金ビラ裏PDF

★委任状フォーマット⇒ 年金請求・記録照会用委任状

★年金請求フローチャート⇒ 年金請求手引き

2012年、「社会保障と税の一体改革」として、年金関連法が国会で計4法成立(年金機能強化法)し、年金制度が大きく改正されました。これは在日同胞にも大きな影響がある内容になっています。

しかし、年金制度は非常に複雑で理解がむずかしい制度でありながら、年金受給は「申請主義」であり、自分で年金の受給権を確認して請求しないと年金を受給することはできません。実は年金受給対象者でありながら、それを知らず年金を受給していない同胞も相当数にのぼると想定されます。

また、今回の制度改正により、多くの同胞中高齢者が年金受給対象者になることが想定されることから、人権協会では、この年金制度の基本的なことをおさえながら、制度改正について解説するリーフレットを作成しました。

★リーフレット(PDF)ダウンロードはこちら⇒ 年金リーフ表紙PDF 年金リーフ裏(Q&A)PDF

ここでは、リーフレットをより詳細に解説した内容を掲載します。(リーフレットには掲載されていないQ&A、および詳細な解説が含まれています。)

ポイントは、①受給資格期間短縮 ②カラ期間 ③免除期間と未納期間 ④年金記録調査 ⑤申請主義、の5点です。ここをしっかりおさえてください!

- 年金制度の概要

1.年金を受給するための要件は!?

現在の年金制度では、日本に住所がある20歳以上60歳未満の方は在日外国人含めすべて年金制度の強制加入対象者です。

これまでは、原則的に20歳から60歳の間に25年以上(「受給資格期間」という。生年月日等により短縮される特例有※1)保険料を納めることで、65歳(厚生年金に1年以上加入している場合、生年月日により60~65歳※2)から老齢年金が支給されますが、2017年8月施行の制度改正により、受給資格期間が25年から10年に短縮されます。

受給資格期間は、「保険料納付済期間」だけでなく、保険料の免除を申請した「免除期間」も含まれます。それでも25年を満たせない人は、「カラ期間」(後述)を合算することもできます。

したがって、「カラ期間」をあわせると多くの在日同胞高齢者が老齢年金の受給対象者になることが想定されます。ほとんど保険料を払っていないからとあきらめず、今一度自身の年金記録を調べてみてください。

また、障害年金・遺族年金は、障害/死亡に関わる①初診日/死亡日の前日において、初診日/死亡日の属する月の前々月より前に1/3を超える未納期間がない※3(原則) or ②初診日/死亡日の前日において、初診日/死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がない※3場合に支給されます(障害の原因となった傷病についての初診日において20歳未満であった者が、20歳に達した日において障害等級に該当する程度の障害がある場合は、保険料納付の有無に関わらず障害年金が支給されます)。

※1 下記「ここがポイント!年金Q&A」Q3注釈[図4:受給資格期間の短縮特例]参照。

※2 下記[図3:老齢厚生年金の受給開始年齢]参照。

※3 被保険者としての資格取得から喪失までの「被保険者期間」がある場合。なければ保険料納付要件は問われない(たとえば、20歳の誕生日の前日に第1号被保険者となったばかりの者でその同じ月に初診日がある場合など)。②の要件は初診日/死亡日において65歳以上の者には適用しない(2026年4月1日までの時限特例)。なお、障害/遺族基礎年金と障害/遺族厚生年金では要件が違う部分もある(以下参照)。

・障害基礎年金 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html

・障害厚生年金 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html

・遺族基礎年金 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html

・遺族厚生年金 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20140422.html

[図1:国民年金の強制被保険者]

①第1号:日本国内在住の20歳以上60歳未満の者→自営業者、学生など

②第2号:被用者年金(厚生年金・共済年金)の被保険者等→会社員、公務員、教員など

③第3号:第2号の被扶養配偶者→会社員の配偶者など

| 種別 | 国籍要件 | 居住要件 | 年齢要件 | 老齢給付等の受給権者 | 保険料納付 |

| 第1号 | 無 | 日本国内居住 | 20歳以上60歳未満 | 除外 | 本人 |

| 第2号 | 無 | 無 | 無 | 65歳以上は除外 | 労使折半(給料天引) |

| 第3号 | 無 | 無 | 20歳以上60歳未満 | 無 | 不要(届出) |

※第2号被保険者は、年金受給資格を満たすことで、国民年金に加え、報酬比例の厚生年金を受給。

[図2:公的年金の給付] 2015年価額

| 給付 | 国民年金 | 厚生年金 | 共済年金※1 |

| 老齢年金 | 老齢基礎年金

780100円(満額) |

老齢厚生年金

(報酬比例) |

退職共済年金

(報酬比例) |

| 付加年金 | 加給年金 | 加給年金 | |

| 振替加算 | 224500円※2 | 224500円※2 | |

| 障害年金 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 | 障害共済年金 |

| 1級 975100円 | (1級、2級、3級) | (1級、2級、3級) | |

| 2級 780100円

子の加算 224500円※2 |

障害手当金 | 障害一時金 | |

| 遺族年金 | 遺族基礎年金

780100円 子の加算 224500円※2 |

遺族厚生年金

(報酬比例) ※300月みなし制度有 |

遺族共済年金 |

| 寡婦年金 | |||

| 死亡一時金 |

※1 2015年10月から厚生年金に統合

※2 第1・2子加算額。第3子以降74800円(ただし、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、もしくは20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子に限る)

※具体的な年金額の計算方法はこちら↓

・老齢基礎年金 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html

・老齢厚生年金 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-01.html

2.「カラ期間」って何!?

1961年4月、「国民皆年金」をうたい全面施行された国民年金法ですが、在日同胞をはじめとした在日外国人は、不当にも国籍要件により制度から排除されていました(会社員などが加入する厚生年金には国籍要件がもとよりありませんでしたが、かつて在日同胞の職業は自営業が多く、厚生年金に加入していない在日同胞が大多数でした)。また、日本籍者でも被用者(会社員等)の配偶者や学生は、年金加入が任意とされていました。

1982年に国籍要件が撤廃され、1986年には被用者の配偶者が強制加入になるなど、今ではすべて強制加入となったことから、20歳から60歳の間で、かつて制度的に排除されていた期間や任意加入だった期間は、年金を受給するための条件である25年(受給資格期間)に算入できる期間として扱われます。これを「合算対象期間(=カラ期間)」といいます。

カラ期間には、1962年1月1日以前生まれの在日同胞(特別永住者・永住者)であれば適用される、永住外国人のカラ期間(生年月日により最短1か月~最長20年9か月)などがあります(下記ここがポイント!年金Q&AQ3参照)。ただし、カラ期間は年金額には反映されないので、カラ期間だけで10年あったとしても、年金を受給することはできません(最低1か月以上、保険料納付済期間か免除期間が必要)。

-

ここがポイント!年金Q&A~思い込みや勘違いはないですか?~

Q1 年金制度も続くか分からないし、保険料は払い損じゃない?

A NO!未納を続けていると、万が一、障害を負った場合などは年金がもらえず大変なことになります。

法律で保険料納付は義務とされており、本人のみならず、配偶者および世帯主にも保険料納付義務があります。場合によっては、保険料未納者に対する強制徴収もあります。

なにより、老齢基礎年金の満額(40年保険料を全額納付した場合。年額約78万円)以上が保障された障害/遺族年金は、保険料の「未納期間」があると、支給されなくなる可能性があります。

収入が少ない方等が申請できる「免除期間」と、保険料を払わない「未納期間」では、その扱いはまったくちがいます。未納期間は、もちろん年金額に反映されませんし、受給資格期間にも算入されません。一方、免除期間は受給資格期間に算入され(未納期間にならない)、たとえ全額免除であっても2分の1は年金額に反映されます。

保険料の納付が難しい場合でも、しっかり免除申請(全額・4分の3・半額・4分の1※)をするか、納付猶予制度を利用しましょう。免除/猶予の申請は、申請時点から2年1か月前までさかのぼってすることが可能です。

その他、本人が失業(退職)した場合に利用できる特例免除制度もあります。申請の窓口は市町村役場の年金課、もしくは年金事務所です。

また、国民年金には、保険料ができるだけ掛け捨てにならないような給付(寡婦年金、死亡一時金)も設けられています。年金は、その半分が税金から払われていることを考えると、保険料の未納を続けて年金を受給できなくなることのほうが、税金の「払い損」になるともいえます。

※ 免除の要件:全額免除は、次の4つのうちいずれかに該当することが要件となる。①免除すべき月の属する年の前年の所得(1月~6月までの月分の保険料については前々年の所得)が、(被扶養者+1)×35万円+22万円以下であるとき、②生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき、③地方税法に定める障害者または寡婦であって、免除すべき月の属する年の前年の所得が125万円以下であるとき、④天災その他の事由で保険料を納付することが著しく困難なとき。

4分の3免除は①が78万円以下(扶養親族等があれば扶養親族等1人につき38万円を加算した額)、半額免除は①が118万円(被扶養親族等1人につき38万円加算)、4分の1免除は①が158万円(被扶養親族等1人につき38万円加算)となり、それぞれ②~④の事由は全額免除の事由と同じ。

なお、以上の免除申請の要件は、本人のみならず配偶者や、世帯主(親)も該当する必要がある。

免除制度の詳細は https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html を参照。

Q2 学生は保険料を払わなくていいんだよね?

A NO!学生にも納付義務はあります。ただし納付猶予制度があります。

20歳以上の学生は、自営業者等と同じ第1号被保険者ですが、申請をすると保険料納付が猶予され(学生納付特例)、この期間は受給資格期間に算入されます(未納期間にはなりません)。制度上、学生はこの「学生納付特例」だけ利用できるようになっており、その他の免除申請はできません。なお、朝鮮大学校の学生も、学生納付特例の対象になっています。

また、同様の制度として50歳未満の低所得者も保険料の納付猶予を申請することができます※。これも学生納付特例同様、受給資格期間に算入されます(ただし、老齢年金の額には反映されません)。

この2つの制度により保険料納付が猶予される期間は免除期間として扱われるので(ただし老齢年金の額には反映されない)、障害/遺族年金受給の要件に大きくかかわる未納期間をつくらないために、保険料納付が難しい場合でも、この2つの制度を利用できる場合は積極的に利用しましょう。

※ 2025年6月までの時限制度。要件は全額免除の①と同じ(Q1注参照)。ただし、免除申請と違い、世帯主(親)の所得要件は問われない。

Q3 ほとんど保険料も払っていないし、もらえないでしょ?とてもじゃないけど25年も払ってないよ。

A NO!10年に大幅短縮されます。カラ期間、年金記録のチェックを!

これまで、年金を受給するには、保険料納付済期間(および免除期間)が25年以上あることが必要でしたが※1、2017年8月施行の制度改正で受給資格期間が25年から10年に短縮されることになりました。受給資格期間は、①保険料を納めた期間、②保険料免除期間、③合算対象期間(カラ期間)の3つを合算して計算することができます。③のカラ期間には、おもに次のようなものがあります。すべて本人が20歳以上~60歳未満の期間で、

A:特別永住者・永住者の1961年4月~1981年12月の期間

B:厚生年金/旧共済年金加入者の配偶者の1961年4月~1986年3月の期間

C:日本の大学・短大等の学生であった1982年1月(※2)~1991年3月の期間

以上の期間は、保険料を払っていなくても、カラ期間として算入することができます(ただし年金額には反映されない)。ただし、1926年4月1日以前生まれの方は旧制度対象者となるため、カラ期間を適用することができません。

特に、Aのカラ期間は、多くの在日同胞1世・2世に該当します。たとえばAのカラ期間が9年11か月該当し、そのほかに1か月でも保険料を納めていたり免除期間がある在日同胞は、年金を受給できるようになります※3。

※1 生年月日等により25年の受給資格期間が短縮される。詳細は以下[図4:受給資格期間の短縮特例]参照。

[図4:受給資格期間の短縮特例]

①1930年4月1日以前に生まれた者の短縮特例。左欄に該当する者は右欄の期間以上であれば受給資格期間を満たす。

| 生年月日 | 期間 |

| 1926年4月2日~1927年4月1日 | 21年 |

| 1927年4月2日~1928年4月1日 | 22年 |

| 1928年4月2日~1929年4月1日 | 23年 |

| 1929年4月2日~1930年4月1日 | 24年 |

②被用者年金制度(厚生年金/共済組合)の加入期間を合算した期間が右欄の期間以上であれば受給資格期間を満たす。

| 生年月日 | 期間 |

| 1952年4月1日以前 | 20年 |

| 1952年4月2日~1953年4月1日 | 21年 |

| 1953年4月2日~1954年4月1日 | 22年 |

| 1954年4月2日~1955年4月1日 | 23年 |

| 1955年4月2日~1956年4月1日 | 24年 |

③厚生年金保険の中高齢者の特例…40歳(女性、坑内員・船員は35歳)以後の厚生年金保険の被保険者期間が右欄の期間以上であれば受給資格期間を満たす。

| 生年月日 | 期間 |

| 1947年4月1日以前 | 15年 |

| 1947年4月2日~1948年4月1日 | 16年 |

| 1948年4月2日~1949年4月1日 | 17年 |

| 1949年4月2日~1950年4月1日 | 18年 |

| 1951年4月2日~1952年4月1日 | 19年 |

④1991年3月31日以前の厚生年金保険の第3種被保険者(坑内員、または船員)であった期間は、次の特例がある。

| 1986年3月31日までの期間 | 実期間の3分の4倍を被保険者期間とする※ |

| 1986年4月1日から1991年3月31日 | 実期間の5分の6倍を被保険者期間とする |

| 1991年4月1日以降 | 実期間を被保険者期間とする |

※坑内員であった期間のうち、1944年1月1日から1945年8月31日までの期間については、3分の4倍した期間にさらに3分の1を乗じて得た期間を加算する(戦時加算)。

※2 特別永住者・永住者の場合。日本籍者の場合は1961年4月~1991年3月の期間。

※3 厚生年金に加入していた者が、その期間に関しすでに「脱退手当金」の支給を受けている場合、その被保険者であった期間は被保険者でなかった者とみなされる。したがって、その場合はその被保険者であった期間に関する年金を受給することはできない。

Q4 年金保険料はさかのぼって納めることはできないよね?

A NO!一定の期間までさかのぼって納めることも、免除申請することも可能です。

原則的には、「未納期間」の保険料は2年1か月までさかのぼって納付することができますが、2018年9月末までに限り、過去5年分まで納付(後納)することが可能です。

なお、「免除期間※」の保険料は、過去10年分まで納付(追納)することが可能です。

9年だけ保険料納付済期間があるなど、保険料をさかのぼっておさめることで受給要件を満たせるような場合などは、後納制度をぜひ利用しましょう。

※ 学生納付特例、50歳未満の猶予制度による免除期間を含む

Q5 むかし、夫が会社に勤めていたんだけど、妻の私には関係ないよね?

A NO!「第3号被保険者」に該当します。過去にさかのぼって3号の届出もできます。

①第2号被保険者(厚生年金に加入している会社員等)の被扶養配偶者で、②20歳以上60歳未満の者は、届出をすれば第3号被保険者となり、保険料を納めることなく年金に加入することになります。

①②の要件に該当しながら3号の届出をしていなかったとしても、届出をすれば、過去にさかのぼって該当期間が第3号被保険者としての保険料納付済期間に算入されます※。該当するはずなのに第3号被保険者期間になっていない場合、年金事務所にすぐに届け出ましょう。

※ 「第3号被保険者」の制度ができた1986年4月1日以降の期間に限る。

Q6 年金の要件を満たした場合、自動的に受給できるよね?必ず役所から通知が来るよね?

A NO!年金は自分で申請しないと受給できません。通知も来ないケースがあります。

要件を満たしていても、自ら請求しなければ年金を受給することはできません。年金の加入期間が25年以上あり、原則の受給資格要件を満たした人は、事前に必要な書類(裁定請求書)が送付されますが、「カラ期間」を使わないと25年の受給資格期間(2017年8月以降は10年)を満たせない人、年金記録がつながっていない人、住所変更を行っていない人などには送付されません。

特に在日同胞の場合、民族名と日本名の使用などで本人の年金記録がバラバラになっていることもあるので、しっかり自分で調べる必要があります。特に、カラ期間は年金機構から送付される「ねんきん定期便」に反映されていないので、注意が必要です。

Q7 昔に働いていた記録も証拠もないし、記憶もあいまいだから加入記録を探せないでしょ?

A NO!あいまいな情報でも、それを手がかりに調べてくれます。

年金事務所で口頭で加入記録の調査を依頼することも可能ですし、年金事務所に備え付けられている年金記録を調べるための申請書には、あいまいな記憶を書いてもかまいません。民族名、日本名、その読み仮名、かつて勤めたパート先など、考えられうる情報はすべて書き込み、会社名(その会社が現存していなくても、正確な社名でなくても大丈夫です)やその業種、所在地など、できる限り情報を書いてくまなく調べてもらいましょう。

Q8 年金記録の調査は本人しか申請できない?

A NO!本人以外でも申請できます。

委任状※と本人の特別永住者証明書(or在留カード)の両面コピーで代理申請可能なので、1世・2世の両親・祖父母がいる方など、かわりに窓口の年金事務所に行って申請してあげてください。

※ 所定の様式はありません。本人及び代理人の姓名・生年月日・住所、年金記録調査の申請及び受取の代理の委任の旨を明記し、本人が押印したものを準備してください。フォーマットはこちら→委任状

Q9 亡くなった親が実は年金受給対象者であることが分かったんだけど、その年金はもらえない?

A NO!一定の遺族は未支給年金の請求ができます。

受給権者と死亡の当時その者と生計を同じくしていた①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹又は⑦これらの者以外の3親等内の親族であれば、未裁定の年金であっても請求することができます。未支給年金の請求は5年の時効がありますが、2007年7月に施行された年金時効特例法により、年金記録の訂正がされた場合など一定の場合の未支給年金は時効消滅している分も含め、遅延加算金を含めて全額支給されます※。

※ 年金記録の訂正により受給権発生・増額となる年金ではなく、単なる「申請忘れ」の場合の未支給年金は対象とならない(5年の時効援用がある)。

Q10 しばらく海外赴任することになったんだけど、保険料が二重払いになったり空白期間になったりするの?

A NO!日本と「社会保障協定」を結んでいる国であれば、「年金保険料の二重負担防止」や「年金加入期間の通算」の措置がとられます。

2016年2月現在、日本は18か国と社会保障協定を結び、15か国で発効しています。発効済みの国であるアメリカ、ドイツ、フランス、イギリス、オーストラリアなど※では、年金保険料の二重負担(二重加入)防止と、双方の制度で加入期間を通算することができる措置がとられています。なお、韓国は発効済みの国のひとつですが、年金加入期間の通算措置はなく、年金保険料の二重負担(二重加入)防止の措置だけがとられています。

※ 協定が発効済みの国は、ドイツ・イギリス(二重加入防止のみ)・韓国(二重加入防止のみ)・アメリカ・ベルギー・フランス・カナダ・オーストラリア・オランダ・チェコ・スペイン・アイルランド・ブラジル・スイス・ハンガリー。署名済み未発効の国は、イタリア(二重加入防止のみ)・インド・ルクセンブルク・フィリピン

-

年金制度改正(年金機能強化法)の主な要点

―2014年4月施行(消費税8% 引き上げ第1段階)

①遺族基礎年金の男女差解消:遺族基礎年金の支給対象者のうち「子のある妻」が「子のある配偶者」となり男女間の差異が解消されました。

②繰下げ支給の取扱いの見直し:65歳の時に年金の裁定請求をせず、70歳到達後に繰下げ支給の申出を行った場合、70歳時点に遡って申出があったものとみなされ、70歳時点から繰り下げ申出を行うまでの期間の給付も行うことになりました。

③国民年金任意加入者の未納期間の合算対象期間への算入:国民年金の任意加入者※が保険料を納付しなかった場合、今までは未納と扱われていましたが、その未納期間も合算対象期間(カラ期間)として扱われます。

※ 65歳未満で、加入期間が短いなどの理由で受給資格期間が満たせない者や年金額が低額になる者は、任意で年金に加入することができる。以下の3つのうちいずれかに該当すれば可能。①日本に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって老齢厚生年金を受けることができる者、②日本に住所を有する60歳以上65歳未満の者、③日本国籍を有する者であって日本に住所を有しない20歳以上65歳未満の者。

④障害年金の額改定請求に係る待機期間の一部緩和:障害年金受給者の障害の程度が重くなった場合、額改定請求をするには1年の待機期間が設けられていますが、明らかに障害の程度が増進したことが確認できる場合は1年を待たずに請求することができるようになりました。

⑤未支給年金の請求範囲の拡大:未支給年金の請求範囲を「配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹」から、生計を同じくする3親等以内の親族である「甥、姪、子の配偶者等」まで拡大されました。

⑥法定免除期間に係る保険料の取扱いの改善:国民年金保険料を前納した後に法定免除※に該当するようになった場合、法定免除該当月分以後のものは還付することができるようになりました。遡って法定免除に該当するようになったとき、本人が希望する場合、すでに納付済みの保険料を還付せずに活かすこともできます。また、法定免除に該当するときでも、本人が希望する場合、保険料納付及び前納ができます。

※ 次の場合に該当する者は届出により全額免除となる。①障害基礎年金または障害厚生年金を受けている、②生活保護法による生活扶助を受けている、③国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している場合。ただし、②に関しては、外国籍の在日外国人には生活保護が権利として認められていないことから、法定免除には該当しないという扱いとされ、「ここがポイント!Q&A」のQ1にある申請免除を利用しなければならない。

⑦保険料免除に係る遡及期間の見直し:今まで保険料の免除は7月から6月までが申請のサイクルとなっていましたが、保険料納付可能期間である過去2年分まで遡って免除申請ができるようになりました。

⑧付加保険料の納付期限の延長:今までは付加保険料は翌月末日までに納付しないと加入を辞退したものとみなされていましたが、国民年金保険料と同様に過去2年分まで納付可能となりました。

⑨所在不明高齢者に係る届出義務化:年金受給者が所在不明となった場合に、その旨の届出をその受給者の世帯員に対して求め、年金支給の一時差止めを行うようになりました。

⑩基礎年金の国庫負担1/2が恒久化

⑪産前産後休業期間中の保険料免除:育児休業時の保険料免除と同様に免除されるようになりました(厚生年金)。

⑫被用者年金制度の一元化(2015年10月施行):厚生年金と共済年金が一本化されました。

―2017年8月施行(9月分から支給)

⑬受給資格期間の短縮:受給資格期間が25年(300ヵ月)から10年(120ヵ月)に短縮されます。現在、無年金である高齢者の方でも、改正後の受給資格期間を満たす場合には、施行日以降保険料納付済期間等に応じた年金支給が行われます。

作成:2016年2月